লরেন্স সাহেবের গুটিপোকা

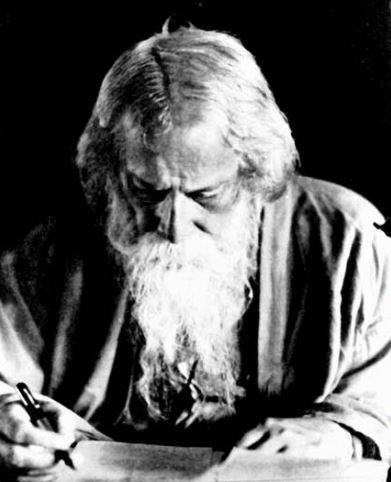

ভাগ্যলক্ষ্মী সবার কপালে ব্যবসার জয়তিলক এঁকে দেন না, যেমন দেননি রবীন্দ্রনাথের কপালে। পিতামহ দ্বারকানাথের ব্যবসায়িক সাফল্য খ্যাতির চূড়া স্পর্শ করলেও তাঁর কোনো বংশধর সেই ধারা বজায় রাখতে পারেন নি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ। কিন্তু সংসারের প্রতি দ্বায়বদ্ধতায় তাঁর কোনো ত্রুটির ছিল না। দ্বারকানাথের হাতে গড়া কোনো ব্যবসার হাল তিনি ধরেন নি, বরং পারিবারিক জমিদারির আয়তন বৃদ্ধির দিকেই তাঁর ছিল বিশেষ নজর। দেবেন্দ্রনাথের ছেলেমেয়েদের ব্যবসার চাইতে সাহিত্য সংস্কৃতির বিষয়ে ছিল যাবতীয় উৎসাহ। ব্যতিক্রম কেবলমাত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নানা ধরণের ব্যবসার ঝোঁক থাকলেও বাস্তব বুদ্ধির আভাব আর বেহিসাবী খরচের জন্য অচিরেই ভরাডুবি ঘটেছিল। তুলনায় রবীন্দ্রনাথ কিছুটা প্রাথমিক সাফল্য পেয়েছিলেন। শিলাইদহে থাকবার সময়ে তিনি পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সাথে আখ-মাড়াই, তুলোর চাষ, গ্রামীন ব্যাংক, পাটের ব্যবসা, আলুচাষ, ট্রাক্টর ইত্যাদি নানা ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এইসব ব্যবসা থেকে পাওয়া লাভের টাকা দিয়ে দরিদ্র প্রজাদের সাহায্য করা। কিন্তু কিছু কর্মাচারীর অসাধুতা এবং নিজের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁর প্রতিটা উদ্যোগই মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

১৮৯৮ সালের আগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহের এসে পদ্মার তীরে কুঠিবাড়িতে বসবাস শুরু করেন। শিলাইদহের পরিবেশ ও জীবনযাত্রা কলকাতার একেবারে বিপরীত। পদ্মার ঘাট থেকে কিছুটা দূরে খোলা মাঠের মধ্যে নির্জন বাড়িতে কিছুটা সময় লেগেছিল থিতু হতে। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই স্কুলের প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই শিলাইদহ এসে ছেলেমেয়েদের জন্য একাধিক গৃহশিক্ষক নিয়োগ করে বাড়িতেই পড়াশুনোর ব্যবস্থা করেছিলেন। শিবধন বিদ্যার্ণব নিযুক্ত হলেন সংস্কৃত পড়াবার জন্য। বাংলা পড়াবার দায়িত্ব নিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। ইংরাজি পড়ানোর জন্য জুটে গেল লরেন্স নামের একজন খাঁটি ইংরাজ যুবক। রথীন্দ্রনাথের কথায়, ‘ইংরাজির জন্য একজন খাঁটি ইংরেজকেই পাওয়া গেল। দেশবিদেশ ঘুরে ফিরে তিনি ভারতবর্ষেই থেকে যান। তাঁর নাম ছিল মিস্টার লরেন্স। তিনি পড়াতেন খুব ভালো – তাঁর হাতে ইংরাজি ভাষার গোড়াপত্তন আমাদের পাকারকম হল। কিন্তু লোকটি মজার – পাগলাটে-গোছের ছিলেন।’ সাহেবের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, সহজসরল স্বল্পভাষী মানুষ আর ইংরেজদের মতই কর্তব্যনিষ্ঠ। শিক্ষকতা ছাড়াও তাঁর নেশা ছিল মাছধরা আর মদ্যপান। মদ্যপানের জন্য মাঝেমাঝে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছেও আবদার করতেন। মৃদু তিরস্কার করেও রবীন্দ্রানাথ সে আবদার রক্ষাও করতেন।

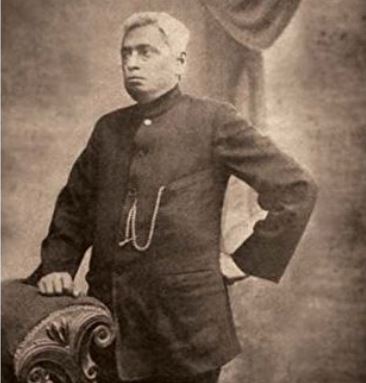

সেই সময়ে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র মাঝে মাঝেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গল্পগুজব করতে আসতেন। তিনি ছিলেন রেশম গুটিপোকার বিশেষজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথকে তিনি রেশম-গুটি চাষের উপকারিতা এবং লাভের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ব্যবসা শুরু করবার জন্য তাঁকে গোটা কুড়ি রেশম-গুটি উপহারও দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কালীগ্রামের নায়েব শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে লিখলেন, ‘আমরা এখানে গুটিপোকা চাষের পরীক্ষা করে দেখলুম বিশেষ লাভজনক, তোমাদের ওখানে চালাতে পারলে প্রজাদের বিশেষ উপকার হয়। খুব সহজ এবং খরচ প্রায় নেই বললেই হয়।’ শুধু রবীন্দ্রনাথই নয় অক্ষয়বাবু লরেন্স সাহেবকেও তাঁর শিষ্য বানিয়ে নিলেন। গুটিপোকা কিভাবে চাষ করতে হয়, তারা কী খায়, গুটি থেকে কিভাবে সুতো বার করতে হয় সবকিছু শিখিয়ে দিলেন সাহেবকে। একেবারে হাতেকলমে। লরেন্স মাছধরা, মদ্যপান ছেড়ে মহা উৎসাহে গুটিপোকা চাষ শুরু করে দিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে শিলাইদহের কুমারখালিতে রেশম-গুটি চাষ ছিল অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। দেশবিদেশে যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেছিল সেসময়। লরেন্স বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তার খুঁটিনাটি জেনে আর রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে নিজেই রেশমগুটির চাষ শুরু করে দিলেন।

১৩০৪ সালে অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় ‘দেশের প্রাচীন সমৃদ্ধ রেশমশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করবার উদ্দেশে’ রামপুর-বোয়ালিয়ায় একটি ‘রেশমশিল্প বিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানকার রেশমবস্ত্র নিজে ব্যবহার করেছেন, প্রিয়জনকে উপহার দিয়েছেন। বিশেষ করে ত্রিপুরার মহারাজকে সুট তৈরির জন্য একপ্রস্থ রেশম-কাপড় পাঠিয়ে লিখেছেন, ‘মহারাজার জন্য সব্বানন্দের হস্তে একটি সাদা রেশমের থান উপহার পাঠাইলাম। ইহার প্রস্তুত এক সুট সাজ পরিয়া আমার সহিত শিলাইদহে যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন বিশেষ আনন্দলাভ করিব । শিল্প বিদ্যালয়কে উৎসাহ দিবার জন্য সেখান হইতে আমি সর্বদাই রেশমের বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া থাকি। বন্ধুদের নিকট আমার এই সকল বস্ত্র উপহার কেবল আমার উপহার নহে তাহা স্বদেশের উপহার। অতএব আশা করি আপনারা তুচ্ছ বলিয়া ইহাকে অনাদর করিবেন না।’

বস্তুত রেশম-চাষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তাই লরেন্সকে রেশমতত্ত্ব শিখবার জন্য রামপুর-শিল্প বিদ্যালয় থেকে দুজন প্রশিক্ষককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, প্রথমে যতটা সহজ ভাবা হয়েছিল, কাজে নেমে দেখা গেল রেশমগুটি চাষ অত্যন্ত জটিল, পরিশ্রমসাধ্য আর অলাভজনক ব্যবসা। লরেন্স নতুন ব্যবসায় প্রাণমন ঢেলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, বলা যায় নাওয়াখাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলেন গুটিপোকার পরিচর্যার জন্য। কিন্তু পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতার অভাব আর খুব তাড়াতাড়ি লাভের মুখ দেখবার আতিশয্যে অচিরেই সাধের ব্যবসা মুখ থুবড়ে পড়ল। কেন এই ব্যার্থতা?

গুটিপোকার প্রিয় খাদ্য ভেরেন্ডা গাছের পাতা। উচিৎ ছিল আগে যথেষ্ট পরিমানে ভেরেণ্ডা গাছ লাগিয়ে তারপর গুটিপোকার চাষ শুরু করা, যাতে তাদের খাবারের অভাব না হয়। কিন্তু অধৈর্য লরেন্সের সবুর সইল না। তিনি রাজসাহী থেকে প্রচুর গুটিপোকা আনিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন। এবার রবীন্দ্রনাথের কথা শোনা যাক। তিনি লিখেছেন, ‘কীটগুলির ক্ষুদে ক্ষুদে মুখ, ক্ষুদে ক্ষুদে গ্রাস, কিন্তু ক্ষুধার অবসান নেই। তাদের বংশবৃদ্ধি হতে লাগল খাদ্যের পরিমিত আয়োজনকে লঙ্ঘন করে। গাড়ি করে দূর দূর থেকে অনবরত পাতার জোগান চলল। লরেন্সের বিছানাপত্র, তার চৌকি টেবিল, খাতা বই, তার টুপি পকেট কোর্তা – সর্বত্রই হল গুটির জনতা। তার ঘর দুর্গম হয়ে উঠল দুর্গন্ধের ঘন আবেষ্টনে। প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল মিলল বিস্তর, বিশেষজ্ঞরা বললেন ‘অতি উৎকৃষ্ট, এ জাতের রেশমের এমন সাদা রঙ হয় না। প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া গেল সফলতার রূপ – কেবল একটুখানি ত্রুটির রয়ে গেল। লরেন্স বাজার যাচায় করে জানলে তখনকার দিনে এ মালের কাটতি অল্প, তার দাম সামান্য।’ আসলে উৎপাদকদের অনভিজ্ঞতাই লোকসানের মূল কারণ। লরেন্স উৎপাদন করেছে অসময়ে, যখন বাজারের চাহিদা সবচেয়ে কম। তাছাড়া তিনি কিম্বা রবীন্দ্রনাথ কেউই আগে থেকে বাজার যাচাই করে কাজে নামেন নি। তাই সদিচ্ছা, উৎসাহ আর পরিশ্রমের অভাব না থাকলেও লক্ষ্মীলাভ অধরাই থেকে গিয়েছিল।

রেশম ব্যবসা চুড়ান্ত অসফল হওয়া সত্বেও জগদীশচন্দ্র বসুকে এক কৌতুকপূর্ণ চিঠিতে (২৪ জুন ১৮৯৯) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কুক্ষণে ২০টি রেশমগুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্র আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। দশ বারোজন লোক অহর্নিশি তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রাম হইতে পাতা আনার কার্যে নযুক্ত রহিয়াছে। লরেন্স স্নান-আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীট-সেবায় নিযুক্ত। এখন যদি আমাদের কীটশালায় একবার আসিতে পারিতেন তবে একটা দৃশ্য দেখিতে পাইতেন। বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে’।

এইভাবেই শেষ হয়ে গেল লরেন্স সাহেবের যাবতীয় আশা আর উৎসাহ, বন্ধ হয়ে গেল ভেরেন্ডা পাতা ভর্তি গাড়ির আনাগোনা, স্তূপ হয়ে পড়ে রইল বস্তা বস্তা রেশমগুটি। তারপর কালের নিয়মে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল এক বিফল ব্যবসার ইতিহাস।

শিলাইদহে থাকবার সময় রবীন্দ্রনাথের মনে ব্যবসার যে উৎসাহ আর উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল, সাহিত্যচর্চা আর জমিদারি কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি যে নানা ধরণের ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন দরিদ্র প্রজাদের আর্থিক উন্নয়নের স্বপ্ন, তার কফিনে শেষ পেরেক পোঁত হয়েছিল ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনেথের মৃত্যুর (২০ আগস্ট ১৮৯৯) সাথে সাথে। বলেন্দ্রনাথ ছিলেন ঠাকুর কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার। বস্তুত তাঁরই উদ্যোগে ও পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ নানা ধরণের ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন। এই সমস্ত ব্যবসার জন্য রবীন্দ্রনাথকে বাজার থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা ঋণ নিতে হয়েছিল। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের অসুস্থতার শুরু থেকেই ব্যবসার মন্দা দেখা দিয়েছিল। উপরন্তু কর্মচারীদের অসাধুতা আর অসহযোগিতায় লোকসানের মাত্রা আর সেই সঙ্গে ঋণের পরিমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছিল। তাই বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সাথে সাথে ঠাকুর কোম্পানীর ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেল আর কোম্পানীর সমস্ত ঋণের বোঝা রবীন্দ্রনাথকে বহন করতে হয়েছিল সারাজীবন ধরে।

যাবই আমি বাণিজ্যেতে যাবই

প্রচণ্ড পরিশ্রম,অনমনীয় মানসিক উদ্যোগ,কঠোর প্রচেষ্টার পরেও আমাদের প্রয়াস এবং প্রাপ্তির আনুপাতিক হার সবসময় সঠিক হয়,এমন নয়।কবিগুরুর জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।আমরা সাধারণ মানুষ বিখ্যাত ব্যক্তিদের সার্থকতা নিয়ে যতটা অবহিত,তাঁদের দুঃখ,ব্যর্থতার সেই দিকগুলোর বিষয়ে ততটা কিছুই জানি না।শ্রদ্ধেয় পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার,যিনি চিকিৎসার কর্মব্যস্ততার মধ্যেও রবীন্দ্রমননে সদা নিয়োজিত,এবং আমাদেরও সেই আদর্শের প্রতি লক্ষ্যশীল করে তোলেন,এর জন্যে ওনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই।

সাহিত্য- সম্ভার সৃষ্টির স্বর্ণযুগে, অকল্পনীয় মানসিক উদ্বেগ আর অর্থচিন্তার মধ্যেও, প্রজদের কল্যাণে তথা স্বদেশী শিল্প/ব্যবসার পুনরুজ্জীবনের জন্য রবীন্দ্রনাথ কঠোর পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু কিছু অসাধূ লোকের প্রতারণায় তাঁকে বারবার নিরাশ হতে হয়েছে, বেড়েছে লোকসান আর দায়িত্বের বোঝা। জীবনের অস্তাচলে এসেও রবীন্দ্রনাথকে সেই বোঝা বহন করতে হয়েছিল। আমরা তাঁর গান-কবিতা-নাটক ইত্যাদিগুলি নিয়েই মগ্ন থাকি। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই ‘আড়ালে ঢাকা দিকগুলি’ আমাকে ব্যাথিত করে।

খুব সুন্দর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আনারসের পাতা থেকে সূতো তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন, সেটা কি ঠিক?

আনারসের পাতার ব্যাপারটা আমার জানা নেই, তবে নিশ্চয়ই খুব interesting .

খুব সুন্দর একটি পোস্ট। চিরনবীন রবীন্দ্রনাথের সত্তার বিশেষ এক দিক প্রকাশিত। ব্যবসা শুধুমাত্র লাভের জন্য নয় ,এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক কল্যাণ, তাই ব্যর্থতা সত্তেও কবির উদ্যোগ কিছু নবযুবককে নিশ্চয় উৎসাহিত করবে। আর এই ব্লগটি সেইকারণেও আমার আকর্ষক মনে হয়েছে। সাধুবাদ জানাই আপনাকে।

আমার ব্লগের আপনি একজন একনিষ্ঠ পাঠক। লেখা সম্পর্কে আপনার প্রতিটি মন্তব্য আমাকে উৎসাহিত করে।

শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চার গণ্ডীর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ চেনা বা জানা যায় না। উল্লেখ্য বিষয়গুলির মধ্যেই আমরা তাঁকে জানার প্রয়াস করি। কত পরিশ্রম করে এগুলি আপনি চুম্বকে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করছেন। আপনি এই ব্লগগুলি নিয়ে আগামী দিনে একটি বই করলে আমার বিশ্বাস ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে জানতে সেটি আমাদের সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন হবে। ধন্যবাদ আপনাকে।