আমাদের কথা

নমস্কার। শনিবারের ব্লগের সপ্তম পর্বের আজ সপ্তম পোষ্ট। শনিবারর ক্যুইজের জনপ্রিয়তা আর অংশগ্রহণকারী সংখ্যা প্রতি সপ্তাহেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটা আমাদের কাছে খুবই সুখের কথা। পাঠকের এই উৎসাহই আমাদের পরিশ্রমের পুরস্কার।

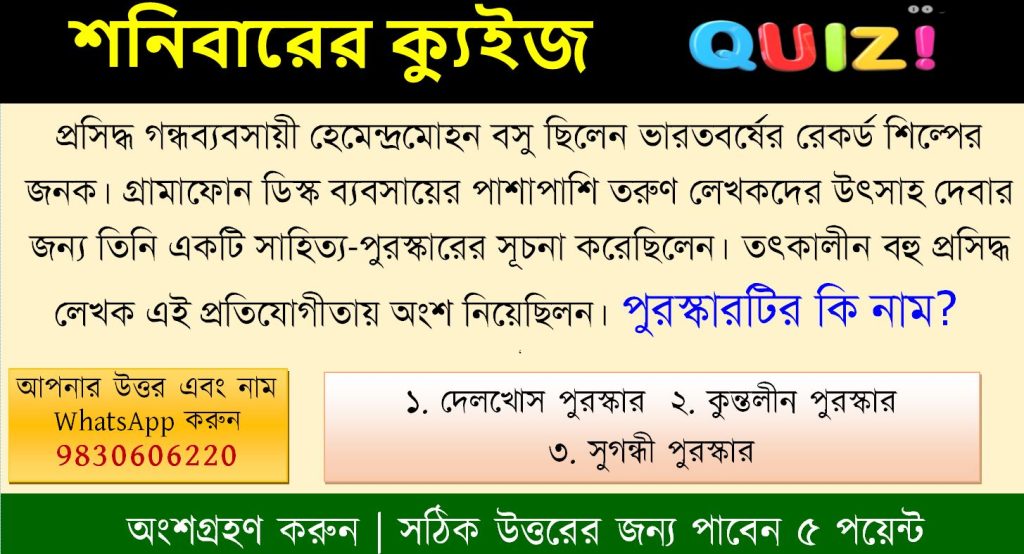

শনিবারের ক্যুইজের সঠিক উত্তরদাতারা প্রত্যেকে ৫টি করে পয়েন্ট সংগ্রহ করেছেন। এবারেও থাকছে একটি সহজ প্রশ্ন। আশা করি এবারও আপনাদের কাছ থেকে ঠিক উত্তরই পাব। আপনার উত্তর পাঠান

সরাসরি আমাদের WhatsApp নম্বরে

9830606220) অথবা

ইমেল করেও আপনার উত্তর পাঠানো যাতে পারে।

আমাদের Email

pbsarkar@gmail.com

যারা প্রথম সর্বাধিক ৮০ পয়েন্ট অর্জন করবেন তাদের সল্টলেকের চিরন্তনী সভাঘরে চা-এর আসরে আপ্যায়িত করা হবে। সঙ্গে থাকবে বিশেষ প্রীতি উপহার।

ব্লগটি ভালো লাগলে আপনার পরিচিত জনেদের শেয়ার করবার অনুরোধ রইল। আর প্রতি শনিবার সকালে শনিবারের ব্লগ-এ চোখ রাখলে ভীষণ খুশি হব।

নমস্কার

ডা. পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার

২ আগস্ট ২০২৫, সল্ট লেক

জোড়াসাঁকোর নামকরণ

জোড়াসাঁকোর নামকরণ নিয়ে নানা জনের নানা মত। নীলমণি ঠাকুর যখন বৈষ্ণবচরণ শেঠের দান করা জমিতে যখন ঠাকুরবাড়ির পত্তন করেছিলেন তখন জায়গাটার নাম ছিল মেছুয়াবজার। যারা নামরহস্য নিয়ে মাথা ঘামান তাদের মতে তিনটি শব্দ এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। সাঁকো, শাঁখা এবং শঙ্কর। সবই জোড়া বা দুটি। মনে করা হয় এখানে কোনো একটি স্রোতধারা বা নালার উপরের একজোড়া বাঁশের সাঁকো বা সেতু থেকেই জোড়াসাঁকর নামকরণ। কারো মতে কথাটা এসেছে শাঁখ থেকে। এই অঞ্চলের উত্তরে রয়েছে বেনিয়াটোলার শাঁখারিপাড়া এবং দক্ষিণের বৌবাজারের শাঁখারিটোলা। সেই সময়ে শ্রীলংকা, মাদ্রাজ ইত্যাদি অঞ্চল থেকে জাহাজ বোঝাই সামুদ্রিক শঙ্খ এসে পৌঁছত চিৎপুর ঘাটে। তার মধ্যে জীবিত শঙ্খগুলিকে ব্যবহারের আগে গরমজলে ডুবিয়ে জড়শঙ্খে পরিণত করে নেওয়া হত। এই ‘জড়শঙ্খ’ থেকেই হয়ত জোড়াসাঁকো নামের উৎপত্তি। বিশিষ্ট কলকাতা বিশেষজ্ঞ পি টি নায়ার বলেছেন জোড়াসাঁকো নামটা এসেছে এই অঞ্চলের কোনো প্রাচীন জোড়া শিব (শঙ্কর) মন্দির থেকে। জোড়া না হলেও একটা শিবমন্দির তো ছিলই ঠাকুরবাড়ির প্রবেশ পথে, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের উত্তরদিকে বটগাছে পাশে। তার একটা বোধহয় এখনও সেই শতাব্দী প্রাচীন স্মৃতি নিয়ে আজও বেঁচে রয়েছে। আবার কারও কারও মতে, জোড়াসাঁকো নামটির মূলে রয়েছে উত্তর কলকাতার আরবি-ফার্সি জানা মানুষজন, বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলমানেরা। ফরাসি ভাষায় জন্নাত কথার অর্থ বেহেস্ত বা স্বর্গ। সেই জন্নাত বা স্বর্গে যাওয়ার রাস্তাকে বলা হয় ‘জোরওয়ারসাক্কো’। স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা এই অঞ্চলটির নাম দিয়েছিল ‘জোরওয়ারসাক্কো’। কালক্রমে লোকমুখে তাই জোড়াসাঁকো হয়ে দাঁড়ায়।

কবিকথা

“যখনি ভাবি এবারে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসব, ছবিটবি আঁকব,

ঠিক সেই সময়ে আমাকে শনিগ্রহ চেপে ধরে। কিছুতেই বলতে

কেবল ঘুরিয়ে মারে আর খাটিয়ে

নেয়। সকাল হলেই মনে পড়ে আজ কী কী লিখতে হবে,

কী কী করতে হবে। অমনি যেন দিনের আলো ম্লান হয়ে

দেবে না এক জায়গায় ।

আসে।

কত কঠিন কঠিন কাজ আমাকে করতে হয়। যাকে শ্রদ্ধা করি

নে, তার সম্বন্ধে স্তুতিবাক্য লিখতে হবে— এ যে কত বড়ো

কষ্টদায়ক — তোরা বুঝবি নে।”

৩ এপ্রিল ১৯৩৯ । শ্যামলী

ব্যক্তিপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় প্রিয়নাথ সেন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ ছিল। নিজের কাছ থেকে দূরে বাহিরে স্থাপন করে তাঁর কথা সমালোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর যে-সব লেখা এই বইয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে, তার অনেকগুলিই আমার রচনা নিয়ে। আমি জানি তার কারণটি কত স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যে যখন আমি তরুণ লেখক, আমার লেখনী নূতন নূতন কাব্যরূপের সন্ধানে আপন পথ রচনায় প্রবৃত্ত, তখন তীব্র এবং নিরন্তর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হয়েছে। সেই সময়ে প্রিয়নাথ সেন অকৃত্রিম অনুরাগের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক অধ্যবসায়কে নিত্যই অভিনন্দিত করেছেন। তিনি বয়সে এবং সাহিত্যের অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ ছিলেন। নানা ভাষায় ছিল তাঁর অধিকার, নানা দেশের নানা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবারিত আতিথ্যে তাঁর সাহিত্যরসসম্ভোগ প্রতিদিনিই প্রচুরভাবে পরিতৃপ্ত হত। সেদিন আমার লেখা তাঁর নিত্য আলোচনার বিষয় ছিল। তাঁর সেই ঔৎসুক্য, আমার কাছে যে কত মূল্যবান ছিল সে কথা বলা বাহুল্য। তার পর অনেকদিন কেটে গেল, বাংলা সাহিত্যের অনেক পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটল—পাঠকদের মানসিক আবহাওয়ারও অনেক বদল হয়েছে। বোধ করি আমার রচনাও সেদিনকার ঘাট পেরিয়ে আজ এসেছে অনেক দূরে। প্রিয়নাথ সেনের এই প্রবন্ধগুলিকে সেই দূরের থেকে আজ দেখছি। সেদিনকার অপেক্ষাকৃত নির্জন সাহিত্যসমাজে শুধু আমার নয়, সমস্ত দেশের কিশোর-বয়স্ক মনের বিকাশস্মৃতি এই বইয়ের মধ্যে উপলব্ধি করছি। বৎসর গণনা করলে খুব বেশিদিনের কথা হবে না, কিন্তু কালের বেগ সর্বত্রই হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠেছে, তাই অদূরবর্তী সামনের জিনিস পিছিয়ে পড়ছে দেখতে দেখতে, নিজেরই জীবিতকালের মধ্যে যুগান্তরের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। বহুকালের বহু দেশের জ্ঞান ও ভাবের ভাণ্ডারে প্রিয়নাথ সেনের চিত্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, তবু তিনি যে-কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, এখনকার পাঠকের কাছ সে দূরবর্তী। সেই কালকে বঙ্কিমের যুগ বলা যেতে পারে। সেই বঙ্কিমের যুগ এবনহ তাহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগারম্ভকালীন বৈদগ্ধের আদর্শ এই বই থেকে পাওয়া যাবে এই আমার বিশ্বাস।’

প্রিয়নাথ সেনের জন্ম ১৮৫৪ সালের ১০ নভেম্বর। উত্তর কলকাতার এক গলির মধ্যে ছিল তাঁর বাসা। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, প্রিয়নাথের মতামতের মূল্য অনেকখানি, কারণ ‘সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি । দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়োরাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা আনাগোনা । তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূর দিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায় । সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল।’ বহুভাষাবিদ প্রিয়নাথের ছিল বাংলা, ইংরেজী, ফরাসী এবং ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্যে ছিল অগাধ পাণ্ডিত্ব। তবে তাঁর বেশীরভাগ রচনার মূল বিষয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সমালোচনা-মূলক ব্যাখ্যা আর সাহিত্যদ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন। ১৮৮০ সালে বিলেত থেকে ফিরে আসবার পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রিয়নাথের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত, যা পরবর্তীকালে নিছক বন্ধুত্বের সীমানা ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে প্রসারিত হয়েছিল। বই-পাগল এবং একনিষ্ঠ পাঠক হিসাবে তাঁর খ্যাতি তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের সমাদর লাভ করেছিল। বিলিতি বই কেনাই ছিল প্রিয়নাথের অন্যতম নেশা। নানা সময়ে তিনিই রবীন্দ্রনাথকে বহু বিদেশী সাহিত্যের যোগান দিয়েছেন। বলা যেতে পারে প্রিয়নাথই বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন।

ক্রমশঃ

হেমেন্দ্রমোহন বসু ‘কুন্তলীন পুরস্কার’ প্রচলন করেছিলেন।

অলোক রায়চৌধুরি-র গাওয়া ‘হায় হায় হায়’ গানটি খুব উপভোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ চা-য়ের প্রতি অতি অনুরক্ত ছিলেন। নানা লেখায় তাঁর চা-প্রীতির উল্লেখ আছে। বিচিত্রা ভবনে প্রদর্শিত তাঁর ব্যবহৃত চা-য়ের পেয়ালা একটি বড় মগ-এর সাইজের!

পরবর্তীকালে তাঁর সৃষ্ট ‘সুৎ-সীমো’ চা চক্রের আমন্ত্রণে আর একটি কবিতায় কবি অতিথিগণকে নিয়ে লেখেন। ‘চা-রস ঘন শ্রাবণ ধারা প্লাবন লোভাতুর/কলাসদনে চাতক ছিল ওরা।’

সুরসিক কবি শুধু চা নয়, উপাদেয় খাদ্য নিয়েও গান বেঁধেছিলেন ‘কত কাল রবে বলো ভারত-রে’।